一段良好的師生溝通,可以讓老師和學生之間互相理解,并建立起友誼,幫助學生增強學習動力,進而產生班級凝聚力和向心力。這樣不僅可以形成良好的學習氛圍,還能讓老師們及時掌握學生的心理動態(tài),促進學生身心的健康發(fā)展。

那么,我們教師可以如何和學生開啟一次談心之旅呢?以下幾個小技巧供老師們參考:

01巧妙搭配,“組合式”挑選談心對象

想象一下,如果我們是學生,當老師要我們出去走廊或辦公室單獨交談,是不是會感到壓力很大,有些擔憂或者害怕?學生可能會想“是不是我哪里做得不好?老師是不是要批評我?”學生的這種防備心理和阻抗心理可能會阻礙他們打開心扉,和教師進行真誠的交流。

因此,我們第一次的談心,不妨先“組合式”的挑選學生。可以根據你對學生的了解,把幾個關系比較好的學生一起叫到走廊,了解一下TA們的假期生活,在輕松愉快的氛圍中開啟談話;也可以把表現優(yōu)良和表現一般的學生進行搭配,一起來交流。但在溝通的過程中不要去對學生進行比較,而是以鼓勵為主,比如逐一肯定學生的進步,聽聽他們目前在學習和生活上有沒有什么困難,鼓勵學生互幫互助等等。

如果簡單的交流后,覺得有需要,可以再留下某個學生單獨進行深度的交流。我們可以說:“某某同學,我還想和你再多聊一會兒,其他同學先回去吧。”那個時候學生已經感受到老師對TA的關心,就不會有太大的壓力和阻抗了。

02尋找一個好的切入點,拉進和學生的心理距離

一開始和學生談心,不必過于正式,最好不要以批評、指責學生開頭,把談心弄得像問訊或講大道理的話,容易讓學生緊張和抗拒。最好是通過細致觀察,從某件事情談起,讓學生也發(fā)表自己的觀點,自然而然地轉到你想談的問題上。可以是班上最近發(fā)生的某件事,或者是“閑聊”一下學生的生活情況,又比如是了解一下學生最近的情緒狀態(tài)等等。我們不妨比較以下案例中A老師和B老師與學生談心的切入點,感受一下哪種更有利于我們后續(xù)和學生的溝通。

案例一:

A老師:小麗,我發(fā)現你最近上課有點無精打采的,你怎么了?

B老師:小麗,最近天氣溫差比較大,你睡得好嗎?

(A老師的話容易讓學生感到老師是要批評教育自己,而B老師的話更能讓學生感受到關心。在關心學生的睡眠、身體狀況后,教師可以進一步詢問學生最近的心情,和家人的相處,和同學的關系,學習的壓力等等,逐步打開話題)

案例二:

A老師:這次叫你們出來,是想了解一下你們最近的情況,學習啊,人際關系啊,情緒狀態(tài)啊等等,大家都說一說吧。

B老師:我發(fā)現這次調研,有不少同學都很認真對待,所以我想找你們出來,了解一下這個階段其實你們的心態(tài)是怎么樣的?

C老師:周末的時候,我發(fā)現班群里不少家長都上傳了你們在家里勞動的照片,你們很不錯!我就想再了解一下你們周末的情況,比如和家人有什么親子活動,去了哪里玩?

(A老師的開場白過于直白,有點“問訊”的味道,容易讓學生感到緊張,而且問題太多也不知道從何說起;B老師和C老師都以具體的情境開場,貼近學生,并以鼓勵開頭,容易讓學生放松下來,且有話可說。在打開話題之后,教師可以進一步了解學生的情緒和心理狀態(tài)。)

03關注學生的言語和非言語信息,識別心理危機

溝通不止是語言上的溝通,也包括非言語信息的交流。在談心的過程中,我們老師要放下身段,以平等的姿態(tài)和學生交流,并善于觀察學生,關注學生的精神狀態(tài)、眼神、神態(tài)和肢體語言等。比如我們要留意TA的手上、腿上是否有劃痕,如果有我們要以關心的口吻加以詢問,評估學生是否有自我傷害的行為和風險。

比較以下老師在這方面的問話,哪一個更好?

A老師:從你剛才說的話,我也能感受到你的不開心,不過沒事的,不要太在意別人的眼光,過好自己的生活就好了。

B老師:從你剛才說的話,我能感受到你很不開心,如果是我,可能我也會這樣。那當你感到情緒很不好的時候,你一般會做些什么,讓自己好受一點?

C老師:我留意到你的手上有些劃痕,而且看上去不太像是無意中弄到的,我感到很心疼,也有些擔心你,發(fā)生什么了嗎?

(A老師想要鼓勵學生,但是卻沒有給予學生進一步傾訴的空間,所說的道理也很難起到好的效果;B老師能夠進一步詢問學生在情緒不好時會做些什么,可以對學生的心理狀態(tài)進行評估,并且還能肯定學生一些比較積極的做法,進一步對應對方法展開探討;C老師的話表達了對學生的關注和關切,容易獲得學生的信任,可以對學生的風險情況進行評估,并及時對可能存在的心理危機進行干預。)

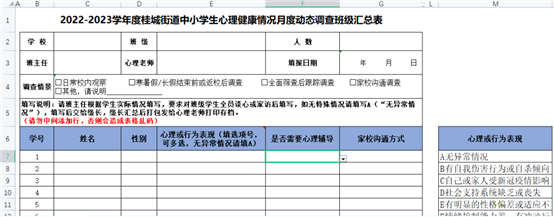

04根據談心、家訪結果,填寫心理健康調查表

根據班主任、科任老師和學生的談心、家訪結果,填寫《2022-2023學年度中小學生心理健康情況月度動態(tài)調查班級匯總表》,如下圖所示:

談心、家訪工作和表格的填寫或許有些繁瑣,但這也是我們走近學生,關懷學生,并自我保護的一種方式。同時,我們也不必對此背上太過沉重的心理壓力。我們不是神,我們不可能通過談心,就能完全了解學生的方方面面,了解學生的所有思想。每一個學生都是一個獨立的個體,他們的開放程度因人而異。我們也要尊重他們的想法,維護他們的隱私。只要我們盡到自己的職責,盡力而為就可以了。

和學生的談心,是兩顆心碰撞的過程。衷心祝福我們在和學生交流的過程中,互相走進對方的世界,以心交流,以愛溝通,增進理解,開啟一場更廣闊的的心靈之旅。